【城宇科技】报道,推荐

2024年11月,小鹏P7+以18.68万元的起售价横空出世,较预售价直降两万多元的"诚意",让用户订单瞬间挤崩服务器,成为当年车市最耀眼的"现象级产品"。然而仅仅8个月后,这款承载着小鹏销量翻身希望的爆款车型,却陷入了关乎生命安全的转向缺陷风波。

数百名首批车主组建维权群,控诉车辆行驶中突发转向失灵,而厂家的应对竟是"打胶维修"——这场从狂欢到恐慌的反转,不仅暴露了新能源汽车快速迭代背后的质量隐忧,更引发了公众对车企责任与消费者权益的深度拷问。

高速惊魂:转向失灵不容忽视

在社交和投诉平台上,关于小鹏P7+转向问题的控诉正呈爆发式增长。有车主晒出,车辆在转向时卡滞;还有车主反映,在高速上行驶也出现了转向失灵——这些症状指向同一个核心:转向系统存在安全隐患。

"转向机接口防水设计有缺陷,下雨或洗车后水汽入侵,导致电路短路。"有维权车主指出,小鹏P7+的转向机线束接口存在设计缺陷,漏水后导致转向机短路。多位从事汽车电子研发的业内人士证实,这种设计在潮湿环境下“容易出问题”,属于“典型的设计缺陷”。

解决方案:"打胶维修"是否一劳永逸

车主们逐渐发现,小鹏对转向失灵一事似乎早有预判,有工作人员在保养过程中就开始给车辆的转向机打结构胶,车主表示那次"保养"实际做了"转向机接口密封处理",也就是打胶。但查询后得知,施工使用的是普通结构胶,而非汽车线束专用的防水密封胶,防水性能和耐候性等方面可能存在明显短板。

不过即便部分车辆采取保养前打胶的做法,但仍有车主遇到了转向问题。一位车主表示,在今年7月得知小鹏P7+转向失控问题后,便第一时间去往门店检查,结果售后并未查看车辆,而是直言“事前已打胶,放心开。”但是在第二天,该车主还是在高架上遭遇了转向机故障警报,据车主回忆,“当时正逢会车,赶紧使劲打方向盘,但方向盘像被锁死一样,十分沉重。最终只好靠边停车。”事后车主一直感觉后怕,因为一旦出现事故,可能就无小事。

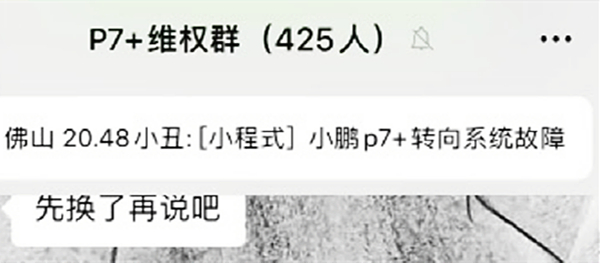

这种"打胶维修"的做法引发了车主的集体愤怒。维权群中,不少首批车主在不知情的情况下被打了胶,其中有些车辆在打胶后仍出现转向故障。目前维权群的人数已经超过425人且仍在增加,他们要求小鹏公开承认设计缺陷,召回所有问题车辆,更换合格的转向机,但截至目前未收到正面回应。

三包困境:维权路上的"法律迷宫"

面对愈演愈烈的投诉,小鹏目前的处理方式是发现哪辆车有问题,就进行维修,而未出现明显故障的车就放任不管。显然,这样的做法引发了车主们的集体担忧,毕竟,开车上路无小事,面临具有极大隐患的车辆,谁也不能保证什么时间会出问题。

根据2022年实施的《家用汽车产品修理更换退货责任规定》,同一故障修理超过5次可换车;转向系统同一主要零件累计更换2次后仍不能正常使用,消费者可要求退换车。但现实中,车企往往通过"拆分故障原因"规避责任。北京某律师事务所处理过多起汽车维权案件的律师解释:"三包规定的模糊性让车企有机可乘,比如将转向系统故障拆解为'传感器问题'、 '线束问题'、 '软件问题'等,规避'同一故障'的认定。"

更棘手的是时间节点。首批小鹏P7+车主多在2024年11-12月购车,到2025年7月已远超"60日/3000公里"的退换车窗口期。这意味着即便车辆出现转向系统失效这类严重问题,也无法直接适用"免费退换"条款。"这就像给车企设了个时间缓冲带,只要熬过两个月,再严重的质量问题都能变成'维修范畴'。"律师认为,这一规定在新能源汽车快速发展的当下,已显露出滞后性。

对于车主们强烈要求的"召回",专家指出难度更大。根据《缺陷汽车产品召回管理条例》,召回需由车企主动申请或监管部门认定存在"普遍性安全缺陷"。但截至目前,国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心尚未收到小鹏的相关申请,也未启动调查。"企业缺乏主动召回动力,因为一次召回可能导致数亿元成本,还会重创品牌形象。"汽车行业分析师指出,除非出现重大伤亡事故,否则监管部门很难强制召回。

销量与口碑的博弈:小鹏的"增长隐忧"

这场危机的背后,是小鹏汽车在销量与质量之间的艰难平衡。数据显示,2025年第一季度小鹏共交付9.4万辆汽车,同比激增330.8%,位居造车新势力榜首,其中小鹏P7+等爆款贡献了很多销量。财务数据也显示,公司净亏损同比收窄51.5%,CEO何小鹏甚至喊出"四季度实现盈利"的目标。

但快速扩张的背后,是品控体系的承压。目前有维权车主怀疑,小鹏P7+量产后,部分零部件测试是否符合测试周期,转向机防水性能是否进行了完整测试。如果"为了销量牺牲质量",那么安全隐患就不容忽视。

更值得警惕的是,小鹏的盈利目标与用户权益正形成尖锐对立。如果问题车辆越来越多,车主投诉激增,小鹏对P7+实施召回,那么其产生的支出将极为巨大。如此看来,小鹏选择"打胶维修"这种低成本方案似乎不失为“聪明之举”。

但口碑的崩塌可能带来更深远的影响,显然新能源汽车竞争已经进入下半场,单纯靠价格和配置吸引用户的时代过去了。小鹏需要在短期销量目标与长期品牌价值之间做出抉择,如果不能妥善解决这次危机,可能会重蹈某些新势力品牌因质量问题迅速衰落的覆辙。

写在最后:谁来守护行车安全?

从服务器被订单挤崩到数百人维权群的形成,小鹏P7+的8个月,浓缩了新能源汽车行业的狂欢与焦虑。当车主们在高速上与死神擦肩而过时,我们不得不追问:在汽车智能化、电动化的浪潮中,谁来守护最基本的行车安全?

对于小鹏而言,当前最紧迫的不是辩解或拖延,而是正视问题、拿出诚意。公开承认设计缺陷,启动主动召回,更换合格的转向机部件,或许会付出短期成本,但能挽救正在崩塌的用户信任。毕竟,对于汽车这种关乎生命安全的产品,任何侥幸心理都可能酿成无法挽回的悲剧。

对于行业来说,这场风波敲响了警钟。新能源汽车的快速迭代不能以牺牲质量为代价,"速度至上"的发展模式需要降温。监管部门也应加强对新能源汽车核心部件的质量监管,完善召回制度,让消费者权益得到切实保障。

小鹏P7+的转向危机,不仅是一家车企的危机,更是整个新能源汽车行业的一面镜子。当"爆款"的光环褪去,留下的不应是维权群里的叹息,而应是对产品敬畏、对生命负责的行业共识——这才是中国汽车产业真正走向成熟的关键所在。