在抖音、快手的短视频信息流中,爱回收(母公司万物新生)的广告无孔不入,它们凭借海量的投放,成功地将“高价回收”的品牌心智植入用户脑海,并招揽了大量生意。

然而,在这片繁荣之下,一场由“压价”引发的信任危机正在急剧发酵。

“两个标准”:线上估价与线下“找茬”的巨大鸿沟

爱回收的商业模式中,C端用户的信任本应是最关键的一环,但如今正沦为其最短的短板。

根据新浪科技《BUG》栏目的随机探访和大量消费者的社交媒体投诉,爱回收的“压价”流程已近乎标准化:线上以高估价吸引用户,线下则通过“专业”检测“找茬”,最终以远低于预期的价格成交。

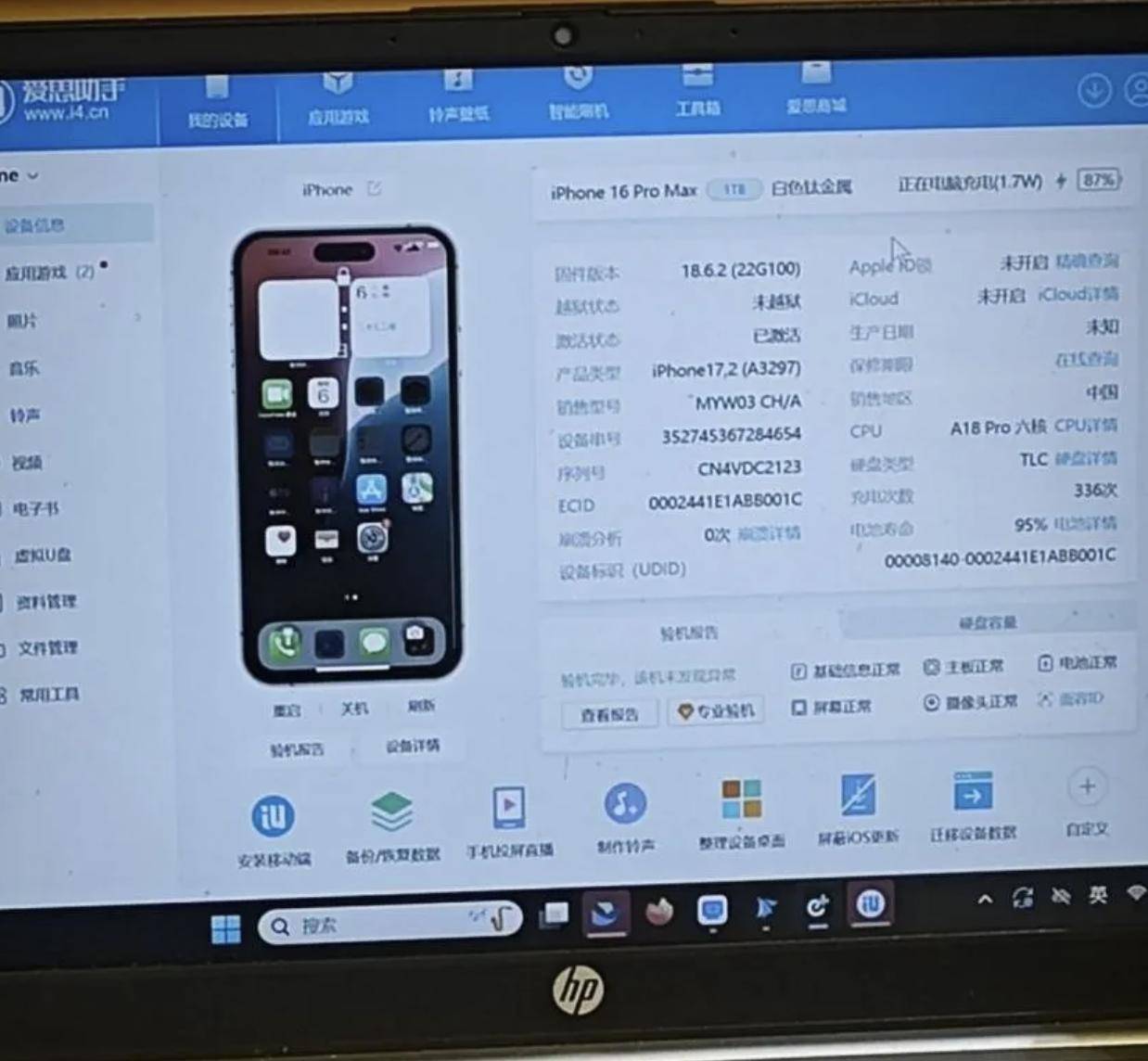

这种线上线下估价系统的不一致,是矛盾的集中爆发点。在线上,用户仅需勾选少数模糊选项,便能得到一个极具吸引力的价格。但到了线下,检测标准的主动权便彻底反转。

数据上的巨大落差: 一位消费者的手机在线上评估系统获得了5060元的估价,但到店后,工作人员以存在“肉眼几乎看不见”的划痕和氧化点为由,最终仅以约4500元成交。更有甚者,有网友的国行iPhone 13 Pro Max线上报价2560元,在经历了近一小时的现场检测后,报价骤降至1300元,降幅接近50%。

“专业”的压价理由: “内屏损伤”和“划痕”是两大“法宝”。一部线上估值210元的一加手机,被以“内屏损伤”为由压至150元,差值达28.57%。另一部线上估值超800元的小米13,则被压价至650元。讽刺的是,即使用户按照爱回收App自家的屏幕损伤自测方法(白屏下看是否有重影斑块)检测,显示并无问题,线下仍会被断定为屏幕损坏。

“标准”的随意解释: 当消费者面对“一会说有划痕,一会说有黑斑”的指控,并表示“根本看不见瑕疵”时,工作人员往往会轻描淡写地回应:“您自己看,和我们看,两个标准不一样”。

这种信息不对称被利用到了极致。当被问及回购同款手机时,工作人员坦言,至少要在回收价基础上加价1000元,另一款三星折叠屏的加价更是高达1300元。

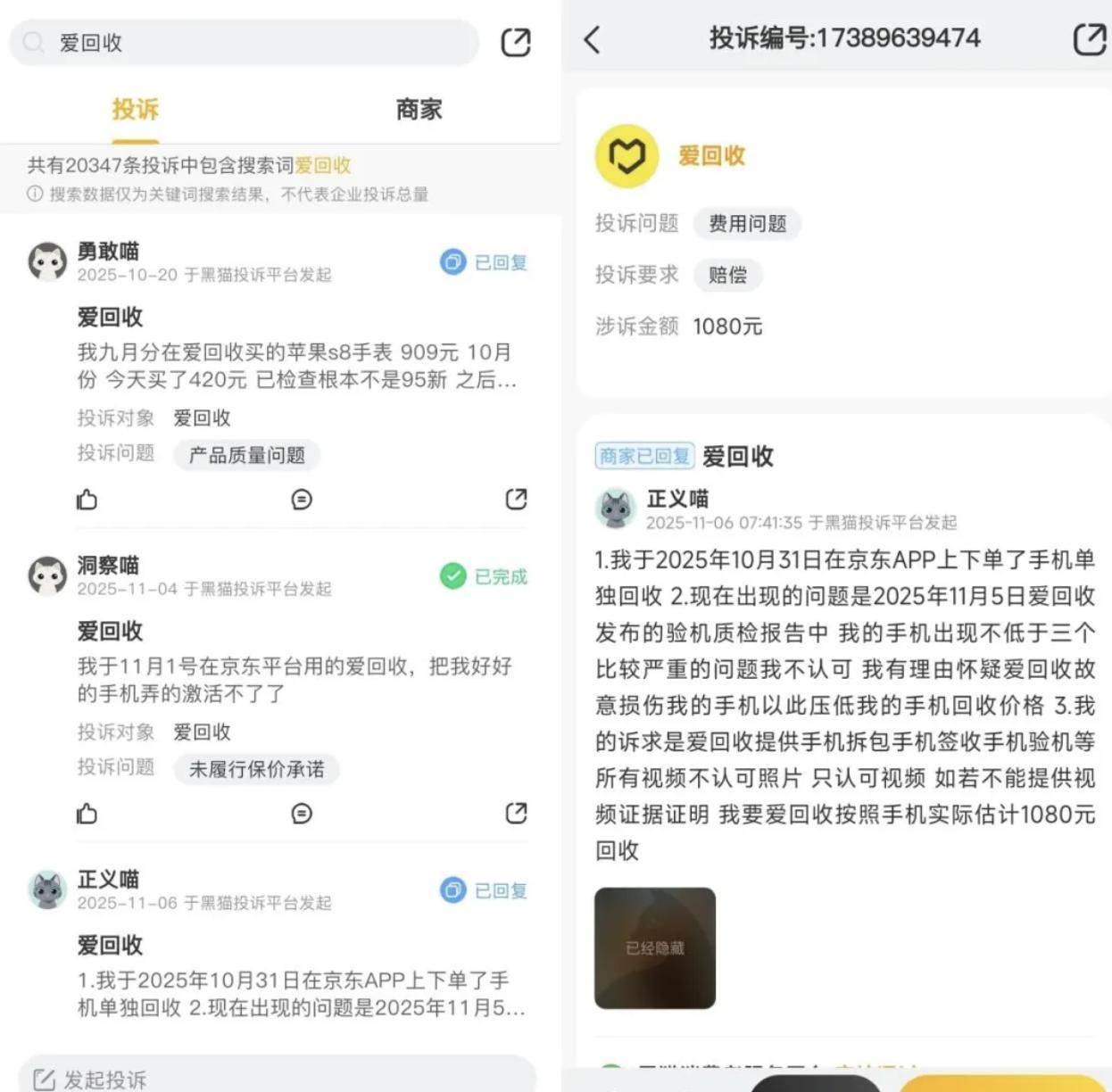

截至目前,在黑猫投诉平台上,搜索“爱回收”的投诉量已高达20347条,其中绝大部分都指向恶意压价。

创始人IP“翻车”:巨额套现与“大型投诉现场”的背离

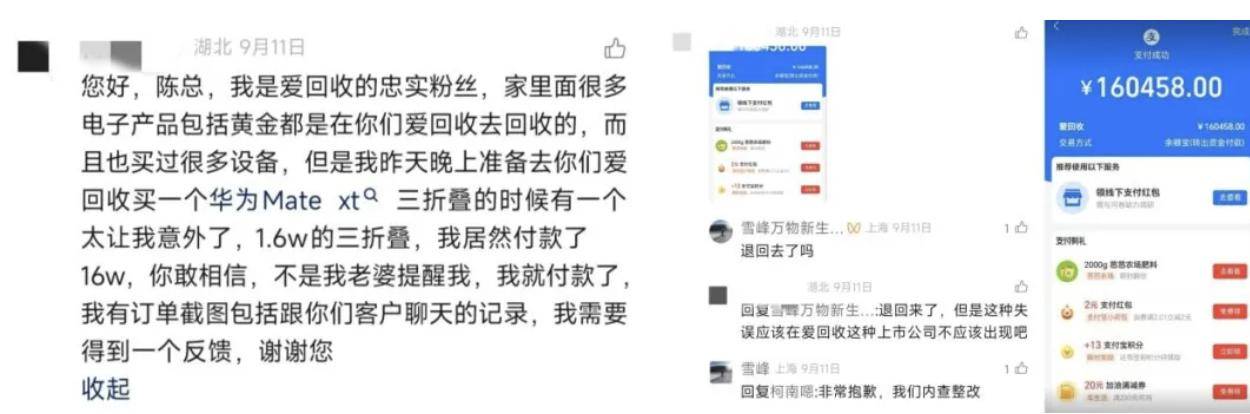

线上的“压价”风波,也正反噬到公司的顶层设计。今年5月,爱回收创始人、CEO陈雪峰高调开通个人视频号,试图打造“百亿CEO”IP以提升品牌影响力。然而,与预期相反,他的评论区迅速沦为“大型投诉现场”,汇聚了商业链条上的各方不满。

既有批评“拍机堂”不专业、恶意压价的卖方,也有投诉从“拍拍”买到质量差手机的买方,甚至还有疑似员工直接点名管理层,控诉其“频频罚款且无明细”。

其中,一则“购买1.6万手机被系统收取16万”并晒出付款截图的投诉尤为触目惊心。

这种公开的品牌信誉“翻车”,与爱回收的财务状况和创始人的资本运作形成了鲜明对比。

公司层面的长期“烧钱”: 据公开财报,爱回收母公司万物新生曾多年亏损,7年间累计亏损超40亿元,仅2022年亏损额就高达24.68亿元。直到去年年报,公司仍微亏0.08亿元。

创始人层面的大手笔套现: 公司的连续亏损,并未妨碍创始人的巨额套现。早在上市前夕,陈雪峰便先后两次减持共计199万股,另一创始人孙文俊也卖出了约60万股,这两次减持总计可获得约3000万美金。

一边是公司在“烧钱”中成长,急需用户信任来维系其C2B根基;另一边是创始人高位套现,其个人IP又被用户的怒火淹没,这种强烈的背离,让爱回收的“用户体验”显得苍白无力。

高昂成本与“政策红利”下的盈利隐忧

爱回收的“压价”顽疾,或许并非简单的员工道德问题,而是其商业模式的必然。

爱回收的业务线横跨C2B(爱回收)、B2B(拍机堂)和B2C(拍拍),这种重资产、长链条的模式,意味着其必须承担高昂的线下渠道成本和人工成本。

因此,线下压价成了“中间商赚差价”来维持平衡的必然选择。但这种选择,正面临C2C(消费者间自行交易)模式的直接蚕食。

更值得警惕的是,爱回收近期财报的好转——2025年第二季度营收达49.9亿元,同比增长32.2%——其“扭亏”的动力来源可能并不稳固。

这与2025年上半年国家密集出台的“以旧换新”、“数码焕新计划”等政策红利密切相关。地方政府发放的补贴券,直接推高了消费者的回收意愿,为平台带来了短期交易高峰。

然而,政策红利终会退坡。当补贴消失,市场行情变化,消费者的回收热度随之降温,爱回收的回收货量和单均利润也必将缩水。

届时,一个在用户端早已失去信任、又在C2C模式挤压下失去成本优势的平台,还能依靠什么来维系其“万物新生”的故事?